Les Biola: Mengenal Alat Musik Dawai yang Elegan dan Penuh Karakter

Les Biola: Mengenal Alat Musik Dawai yang Elegan

Biola adalah salah satu alat musik dawai yang dikenal karena suara khasnya yang halus, merdu, dan emosional. Instrumen ini sering digunakan dalam berbagai genre musik, mulai dari musik klasik, jazz, hingga musik pop dan tradisional. Popularitas biola tidak hanya terletak pada keindahan bunyinya, tetapi juga pada fleksibilitasnya dalam beradaptasi dengan berbagai gaya musik.

Les Biola: Mengenal Alat Musik Dawai yang Elegan

Bagi kamu yang tertarik mengikuti les biola, memahami dasar-dasar tentang alat musik ini merupakan langkah awal yang penting. Dalam artikel ini, kita akan membahas secara lengkap mengenai karakteristik biola, sistem nadanya, perbedaannya dengan alat musik dawai lainnya, dan mengapa mempelajari biola bisa menjadi pengalaman yang menyenangkan sekaligus menantang.

Mengenal Biola dan Karakteristiknya

Biola merupakan instrumen berdawai yang dimainkan dengan cara digesek menggunakan sebuah busur (bow). Alat musik ini memiliki ukuran yang relatif kecil jika dibandingkan dengan anggota keluarga dawai lainnya seperti viola, selo (cello), dan kontrabas.

Salah satu ciri utama dari biola adalah jumlah senarnya yang berjumlah empat, masing-masing disetel dengan interval sempurna kelima. Susunan nada senar biola dari yang paling rendah hingga tertinggi adalah:

G3

D4

A4

E5

Senar G adalah senar terendah, sedangkan E adalah senar tertinggi. Dengan rentang nada yang tinggi, biola sering memainkan bagian melodi dalam sebuah komposisi musik, terutama dalam orkestra dan ansambel.

Posisi Biola dalam Keluarga Dawai

Dalam kelompok alat musik dawai gesek, biola menempati posisi unik sebagai instrumen dengan nada paling tinggi. Anggota keluarga lainnya seperti:

Viola, sedikit lebih besar dari biola dan menghasilkan suara yang lebih dalam

Selo (Cello), dimainkan dalam posisi duduk dan memiliki suara bariton

Kontrabas, yang memiliki nada paling rendah dan biasanya digunakan untuk memainkan garis bass

Sementara itu, alat musik bas juga termasuk alat dawai, namun secara teknis lebih dekat dengan keluarga viol, bukan keluarga violin seperti biola.

Kunci G dalam Notasi Musik Biola

Partitur musik untuk biola umumnya ditulis dalam kunci G (treble clef). Ini karena rentang nada biola berada dalam kisaran tinggi yang sesuai dengan posisi notasi pada kunci tersebut. Pembelajaran membaca partitur menjadi bagian penting dalam les biola, agar siswa dapat memahami dan memainkan karya-karya musik dari berbagai zaman.

Memahami kunci G membantu pemain biola membaca nada dengan cepat, mengenali dinamika musik, serta memainkan ekspresi sesuai petunjuk komposer.

Manfaat Mengikuti Les Biola

Mengikuti kursus biola tidak hanya mengembangkan kemampuan bermusik, tetapi juga memberikan berbagai manfaat lain, di antaranya:

Melatih konsentrasi dan koordinasi

Bermain biola memerlukan sinkronisasi antara tangan kiri yang menekan senar dan tangan kanan yang menggesek bow, serta konsentrasi untuk membaca notasi musik secara bersamaan.

Mengasah kepekaan pendengaran

Biola menuntut pemainnya untuk memiliki pendengaran yang tajam, terutama dalam hal mengenali ketepatan nada dan intonasi, karena tidak ada fret (seperti pada gitar) sebagai panduan.

Meningkatkan rasa percaya diri

Penampilan di depan umum dalam konser atau ujian akan melatih keberanian dan membangun rasa percaya diri sejak dini.

Menumbuhkan apresiasi terhadap seni musik

Dengan mempelajari karya-karya klasik dan kontemporer, siswa akan memahami keindahan serta kedalaman ekspresi dalam musik.

Tips Memulai Belajar Biola

Bagi pemula yang ingin memulai belajar biola, berikut beberapa hal yang perlu diperhatikan:

Pilih ukuran biola yang sesuai dengan postur tubuh, terutama bagi anak-anak

Gunakan instrumen dan bow berkualitas baik, agar suara yang dihasilkan maksimal dan proses belajar lebih nyaman

Ikuti bimbingan guru profesional, karena teknik dasar seperti posisi tangan, cara memegang bow, dan pengaturan nada sangat penting di awal

Berlatih secara konsisten dan sabar, karena biola termasuk alat musik yang menantang, tetapi hasilnya sepadan dengan usaha yang diberikan

Kesimpulan

Biola adalah alat musik yang mempesona dan kaya akan nuansa. Dengan empat senar yang menghasilkan nada tinggi dan melodius, biola memainkan peran penting dalam dunia musik klasik hingga kontemporer. Dalam keluarga alat musik gesek, biola memiliki posisi tersendiri sebagai instrumen dengan suara paling tinggi dan paling ekspresif.

Mengikuti les biola bukan hanya membuka jalan untuk menjadi pemain musik yang handal, tetapi juga memberikan pelajaran hidup yang berharga—tentang kesabaran, kerja keras, disiplin, dan ekspresi diri. Jika kamu tertarik menjelajahi dunia musik melalui instrumen yang elegan ini, maka biola adalah pilihan yang tepat.

Sejarah Pramuka: Dari Perkemahan Hingga Gerakan di Indonesia

Sejarah Pramuka: Dari Perkemahan Hingga Gerakan di Indonesia

Gerakan Pramuka adalah sebuah organisasi pendidikan nonformal yang menanamkan nilai-nilai kepemimpinan, kemandirian, kedisiplinan, dan kerja sama kepada generasi muda. Di Indonesia, Pramuka telah menjadi bagian penting dari sistem pendidikan karakter. Namun, sebelum dikenal luas di tanah air, gerakan ini bermula dari Inggris pada awal abad ke-20 dan menyebar ke berbagai negara di dunia, termasuk Indonesia.

Sejarah Pramuka: Dari Perkemahan Hingga Gerakan di Indonesia

Artikel ini akan membahas asal-usul gerakan Pramuka di dunia, awal mula masuknya ke Indonesia, serta perkembangannya hingga menjadi Gerakan Pramuka seperti yang kita kenal saat ini.

Awal Mula Gerakan Kepanduan Dunia

Sejarah Pramuka dunia berawal dari inisiatif seorang tokoh militer Inggris bernama Robert Baden-Powell. Pada tahun 1907, ia mengadakan perkemahan pertama di Pulau Brownsea, Inggris, yang diikuti oleh 20 anak laki-laki dari latar belakang sosial yang berbeda-beda. Perkemahan ini dimaksudkan sebagai eksperimen untuk mengajarkan keterampilan hidup di alam terbuka, disiplin, dan kerja sama tim.

Pengalaman dari perkemahan ini ditulis oleh Baden-Powell dalam sebuah buku berjudul Scouting for Boys (1908), yang kemudian menjadi panduan utama dalam gerakan kepanduan. Buku tersebut mendapat sambutan luar biasa dan mendorong terbentuknya kelompok-kelompok kepanduan di berbagai wilayah Inggris dan negara lainnya.

Gerakan ini kemudian berkembang pesat menjadi organisasi internasional yang menyasar anak-anak dan remaja dengan tujuan membentuk pribadi yang tangguh, peduli, dan bertanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan.

Kepanduan Masuk ke Indonesia

Gerakan kepanduan mulai dikenal di Indonesia pada masa penjajahan Belanda, sekitar tahun 1912. Awalnya, gerakan ini diperkenalkan oleh kalangan Belanda dengan nama Nederlandse Padvinders Organisatie (NPO), yang diperuntukkan bagi anak-anak Belanda yang tinggal di Hindia Belanda.

Melihat manfaat dari gerakan ini, beberapa tokoh nasional Indonesia kemudian mendirikan organisasi serupa untuk anak-anak Indonesia. Salah satu organisasi pertama yang berdiri adalah Javaansche Padvinders Organisatie (JPO). Kemudian muncul berbagai organisasi kepanduan lainnya seperti Hizbul Wathan, Pandu Ansor, Nationale Padvinderij, dan sebagainya. Umumnya, organisasi-organisasi ini lahir di bawah naungan organisasi keagamaan atau kebangsaan.

Kepanduan pada masa itu juga menjadi sarana untuk menanamkan semangat nasionalisme dan kebebasan dari penjajahan. Banyak tokoh pergerakan nasional yang dulunya aktif dalam kegiatan kepanduan, karena melalui kegiatan ini mereka belajar tentang kepemimpinan dan rasa cinta tanah air.

Proses Penyatuan Organisasi Kepanduan

Setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945, muncul keinginan untuk menyatukan berbagai organisasi kepanduan yang ada agar tidak terpecah-pecah. Langkah awal menuju penyatuan dilakukan dengan pembentukan organisasi federasi bernama Ikatan Pandu Indonesia (Ipindo) pada tahun 1951.

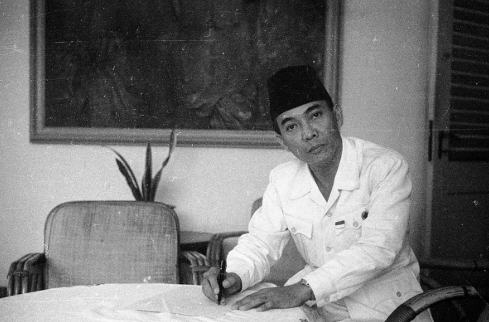

Namun, upaya penyatuan secara menyeluruh baru benar-benar terwujud pada masa pemerintahan Presiden Soekarno. Melalui Keputusan Presiden Nomor 238 Tahun 1961, berbagai organisasi kepanduan dilebur menjadi satu dengan nama Gerakan Pramuka, yang secara resmi diumumkan pada 14 Agustus 1961 di Jakarta. Tanggal inilah yang kemudian diperingati sebagai Hari Pramuka Nasional.

Presiden Soekarno sendiri turut hadir dan menjadi tokoh penting dalam peluncuran Gerakan Pramuka, karena beliau melihat pentingnya pendidikan nonformal yang dapat membentuk karakter generasi muda bangsa.

Tujuan dan Nilai dalam Pramuka

Gerakan Pramuka bertujuan untuk membentuk generasi muda yang memiliki kepribadian kuat, mandiri, serta mampu menjadi pemimpin yang jujur dan bertanggung jawab. Nilai-nilai yang ditanamkan dalam kegiatan Pramuka mencakup:

Kedisiplinan dan tanggung jawab

Cinta alam dan sesama manusia

Kepedulian sosial

Semangat gotong royong

Keterampilan hidup

Dalam pelaksanaannya, Pramuka dibagi menjadi beberapa golongan berdasarkan usia, yaitu:

Siaga (7–10 tahun)

Penggalang (11–15 tahun)

Penegak (16–20 tahun)

Pandega (21–25 tahun)

Kegiatan yang dilakukan meliputi perkemahan, latihan keterampilan, bakti sosial, dan pelatihan kepemimpinan.

Pramuka di Era Modern

Di era modern, Gerakan Pramuka terus beradaptasi dengan perkembangan zaman. Kegiatan Pramuka kini tidak hanya berkutat pada kegiatan alam terbuka, tetapi juga menyentuh isu-isu seperti teknologi, literasi digital, perubahan iklim, dan kewirausahaan.

Selain itu, Gerakan Pramuka Indonesia juga aktif dalam kerja sama dengan organisasi kepanduan internasional seperti World Organization of the Scout Movement (WOSM), dan telah menjadi bagian dari forum global yang membina pemuda dari seluruh dunia.

Penutup

Sejarah Pramuka membuktikan bahwa pendidikan karakter bisa dibangun melalui kegiatan yang menyenangkan dan penuh makna. Dimulai dari perkemahan sederhana yang diadakan oleh Robert Baden-Powell pada tahun 1907, gerakan ini tumbuh menjadi kekuatan global yang membentuk karakter jutaan anak muda di seluruh dunia.

Di Indonesia, Pramuka telah menjadi bagian penting dalam membangun generasi muda yang berakhlak mulia, tangguh, dan siap menjadi pemimpin masa depan. Semangat Pramuka—“Satyaku Kudarmakan, Darmaku Kubaktikan”—terus hidup dalam jiwa pemuda Indonesia hingga hari ini.

Sejarah Muhammadiyah: Gerakan Islam Modern

Sejarah Muhammadiyah: Gerakan Islam Modern

Muhammadiyah adalah salah satu organisasi Islam terbesar di Indonesia yang telah memainkan peran penting dalam membentuk wajah Islam modern di tanah air. Organisasi ini dikenal luas karena kiprahnya di bidang pendidikan, kesehatan, sosial, dan dakwah, dengan fokus pada pemurnian ajaran Islam dan pemberdayaan umat.

Sejarah Muhammadiyah: Gerakan Islam Modern

Didirikan pada awal abad ke-20, Muhammadiyah lahir sebagai respons terhadap tantangan zaman, khususnya terkait praktik keagamaan yang dipandang menyimpang dari ajaran murni Islam, serta kebutuhan masyarakat Muslim akan pendidikan dan pelayanan sosial yang lebih baik.

Lahirnya Muhammadiyah dan Latar Belakang Pendiriannya

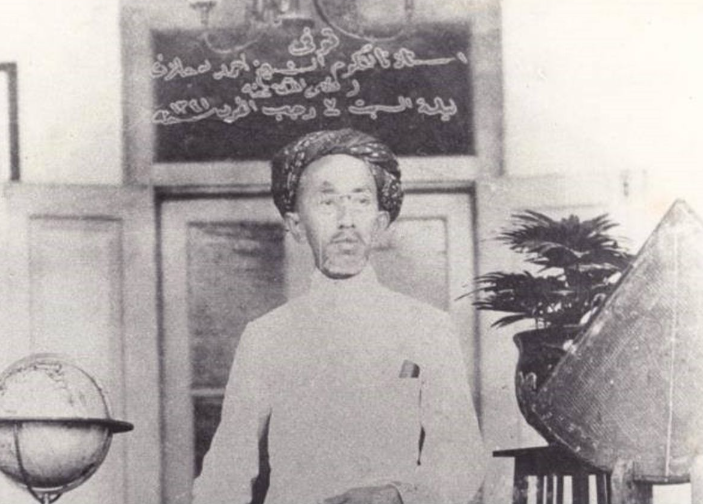

Muhammadiyah resmi berdiri pada 18 November 1912 atau bertepatan dengan 8 Dzulhijjah 1330 Hijriah, di Kota Yogyakarta. Organisasi ini diprakarsai oleh seorang tokoh reformis Islam terkemuka, Kyai Haji Ahmad Dahlan, yang lahir dengan nama Muhammad Darwis.

K.H. Ahmad Dahlan terinspirasi oleh gerakan pembaruan Islam di Timur Tengah, seperti pemikiran Muhammad Abduh dan Jamaluddin al-Afghani. Beliau menyadari bahwa umat Islam Indonesia pada masa itu menghadapi berbagai persoalan, mulai dari keterbelakangan pendidikan, kemiskinan, hingga maraknya praktik keagamaan yang sudah bercampur dengan adat dan takhayul.

Tujuan utama berdirinya Muhammadiyah adalah untuk mengembalikan ajaran Islam ke akarnya yang murni, berdasarkan Al-Qur’an dan Hadis, sekaligus membangun masyarakat yang berilmu, berakhlak, dan mandiri.

Misi Dakwah yang Progresif

Sejak awal, Muhammadiyah mengusung dakwah amar ma’ruf nahi munkar dengan pendekatan yang rasional dan terbuka. K.H. Ahmad Dahlan menekankan pentingnya memahami agama secara ilmiah dan tidak semata-mata ritualistik. Oleh karena itu, Muhammadiyah menolak praktik syirik, bid’ah, dan takhayul yang dianggap mengaburkan inti ajaran Islam.

Namun, berbeda dari kelompok puritan lainnya, Muhammadiyah mengedepankan pendekatan damai dan intelektual, serta menghindari konflik dengan adat lokal secara frontal. Strategi dakwah Muhammadiyah bersifat konstruktif, dengan fokus pada pembangunan umat melalui pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial.

Pendidikan sebagai Pilar Utama

Salah satu kontribusi paling besar Muhammadiyah adalah dalam bidang pendidikan. K.H. Ahmad Dahlan menyadari bahwa untuk mengangkat derajat umat Islam, mereka harus dibekali dengan ilmu pengetahuan. Maka dari itu, Muhammadiyah mulai mendirikan sekolah-sekolah yang menggabungkan pelajaran agama dengan ilmu umum, sebuah pendekatan yang revolusioner pada masa itu.

Sekolah pertama Muhammadiyah didirikan pada tahun 1912, dan sejak itu berkembang pesat ke berbagai daerah. Hingga saat ini, Muhammadiyah mengelola ribuan lembaga pendidikan, mulai dari TK, SD, SMP, SMA, hingga universitas-universitas besar seperti Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Universitas Muhammadiyah Malang (UMM), dan Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS).

Melalui dunia pendidikan, Muhammadiyah membentuk generasi yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga berakhlak dan memiliki semangat kebangsaan yang tinggi.

Kiprah di Bidang Kesehatan dan Sosial

Selain pendidikan, Muhammadiyah juga aktif dalam pelayanan kesehatan dan kesejahteraan sosial. Rumah sakit pertama Muhammadiyah didirikan pada tahun 1923 di Yogyakarta. Saat ini, jaringan rumah sakit Muhammadiyah telah tersebar luas di seluruh Indonesia, memberikan pelayanan kesehatan yang terjangkau dan berkualitas.

Di bidang sosial, Muhammadiyah mendirikan panti asuhan, lembaga pemberdayaan ekonomi, dan kegiatan bantuan kemanusiaan lainnya. Organisasi ini menjadi pelopor dalam membangun civil society yang berakar dari nilai-nilai Islam dan kepedulian sosial.

Peran dalam Perjuangan Bangsa

Muhammadiyah tidak hanya bergerak dalam bidang keagamaan dan sosial, tetapi juga memiliki kontribusi nyata dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Para tokohnya seperti K.H. Ahmad Dahlan, Ki Bagus Hadikusumo, dan K.H. Mas Mansur terlibat aktif dalam gerakan kebangsaan. Muhammadiyah juga merupakan salah satu organisasi yang tergabung dalam BPUPKI dan PPKI, lembaga yang merumuskan dasar negara dan UUD 1945.

Setelah kemerdekaan, Muhammadiyah tetap menjadi kekuatan sosial yang mendukung pembangunan nasional, tanpa terlibat dalam politik praktis.

Perkembangan Hingga Kini

Kini, Muhammadiyah telah menjadi organisasi dengan jutaan anggota dan simpatisan di seluruh Indonesia bahkan di luar negeri. Organisasi ini terus berkembang sebagai gerakan Islam yang progresif dan modern, dengan tetap berpegang pada prinsip-prinsip ajaran Islam yang murni.

Melalui jaringan pendidikan, kesehatan, dan kegiatan sosialnya, Muhammadiyah terus memberikan kontribusi positif bagi bangsa dan umat manusia.

Penutup

Sejarah Muhammadiyah adalah kisah tentang kebangkitan umat Islam melalui jalur pendidikan, dakwah, dan pelayanan sosial. Didirikan oleh K.H. Ahmad Dahlan di Yogyakarta, Muhammadiyah telah menjadi gerakan Islam pembaru yang tidak hanya berbicara tentang keimanan, tetapi juga tentang aksi nyata dalam membangun masyarakat yang berkemajuan.

Dengan warisan intelektual dan moral yang kuat, Muhammadiyah tetap menjadi salah satu pilar penting dalam kehidupan keislaman dan kebangsaan di Indonesia. Organisasi ini menjadi bukti bahwa Islam bisa berkembang sejalan dengan ilmu pengetahuan, kemanusiaan, dan nilai-nilai universal.

Sejarah Candi Borobudur: Warisan Agung Spiritualitas

Sejarah Candi Borobudur: Warisan Agung Spiritualitas

Candi Borobudur merupakan salah satu mahakarya arsitektur Buddhis terbesar di dunia yang menjadi simbol kemegahan peradaban masa lalu di Indonesia. Terletak di Magelang, Jawa Tengah, candi ini bukan hanya menjadi situs bersejarah, tetapi juga tempat suci yang menggambarkan filosofi mendalam dari ajaran Buddha.

Sejarah Candi Borobudur: Warisan Agung Spiritualitas

Borobudur dibangun sebagai tempat peribadatan umat Buddha, sekaligus sarana kontemplasi dan meditasi spiritual. Dalam pembuatannya, candi ini menggabungkan tiga unsur ajaran Buddha, yakni Mahayana, Tantrayana, dan Yogacara, yang berpadu menjadi satu sistem spiritual dan arsitektural yang kompleks namun harmonis.

Asal Usul dan Masa Pembangunan

Borobudur diperkirakan dibangun pada abad ke-8 hingga ke-9 Masehi, pada masa pemerintahan Dinasti Syailendra. Dinasti ini merupakan kekuatan besar di Jawa Tengah yang mendukung pengembangan ajaran Buddha Mahayana. Tidak ada catatan tertulis pasti mengenai siapa arsitek utama dari candi ini, namun berdasarkan prasasti dan artefak yang ditemukan, pembangunannya dilakukan dalam waktu yang cukup lama dan melibatkan ribuan pekerja.

Candi ini dibangun tanpa menggunakan semen atau perekat, tetapi hanya dengan menyusun batu-batu andesit secara presisi. Diperkirakan sekitar dua juta balok batu digunakan untuk membangun struktur raksasa ini. Teknik konstruksi yang digunakan menunjukkan tingkat kecanggihan ilmu bangunan dan perencanaan yang luar biasa pada masanya.

Struktur dan Filosofi Borobudur

Candi Borobudur terdiri dari sembilan tingkat, yaitu enam teras berbentuk bujur sangkar di bagian bawah dan tiga teras bundar di bagian atas. Di puncaknya terdapat stupa utama yang dikelilingi oleh 72 stupa berlubang, masing-masing berisi patung Buddha. Keseluruhan struktur menyerupai mandala raksasa, sebuah bentuk simbolik kosmos dalam ajaran Buddha.

Secara filosofis, struktur Borobudur menggambarkan tahapan dalam perjalanan spiritual manusia, yang disebut Triloka dalam Buddhisme:

Kamadhatu – dunia nafsu, bagian dasar candi yang melambangkan kehidupan duniawi dan ikatan terhadap hasrat.

Rupadhatu – dunia bentuk, teras tengah yang menggambarkan proses pencerahan dengan melepas ikatan duniawi.

Arupadhatu – dunia tanpa bentuk, bagian atas candi yang mencerminkan kebebasan absolut dan kesempurnaan spiritual.

Pada dinding-dinding candi, terdapat lebih dari 2.600 panel relief yang menggambarkan berbagai kisah kehidupan Buddha, hukum karma, serta perjalanan moral umat manusia. Ada pula lebih dari 500 arca Buddha yang tersebar di berbagai tingkatan, masing-masing menggambarkan mudra (sikap tangan) yang berbeda-beda.

Ajaran Buddhis di Balik Candi

Borobudur merupakan tempat yang merepresentasikan perpaduan ajaran Mahayana, yang menekankan welas asih dan pencerahan kolektif, serta Tantrayana, yang menggunakan simbolisme dan praktik ritual dalam mencapai pencerahan. Selain itu, konsep Yogacara, aliran filsafat Buddhis yang berfokus pada kekuatan pikiran dan meditasi, juga turut memengaruhi perancangan candi ini.

Dengan berjalan mengelilingi candi searah jarum jam dari bawah hingga ke atas sambil merenungkan relief dan patung-patung, seorang peziarah diyakini akan mengalami transformasi spiritual, mengikuti tahapan menuju pencerahan seperti yang diajarkan dalam tradisi Buddha.

Penemuan Kembali dan Restorasi

Setelah masa kejayaannya, Borobudur sempat terlupakan dan tertutup oleh abu vulkanik serta tumbuhan selama berabad-abad. Baru pada awal abad ke-19, candi ini ditemukan kembali oleh gubernur Jenderal Inggris, Sir Thomas Stamford Raffles, yang tertarik pada peninggalan kuno di Jawa.

Restorasi besar-besaran dilakukan pada abad ke-20 oleh pemerintah Indonesia dengan bantuan dari UNESCO, dan pada tahun 1991, Borobudur resmi masuk ke dalam daftar Warisan Dunia. Proyek pemugaran ini menjadi salah satu upaya pelestarian situs budaya terbesar yang pernah dilakukan di Asia Tenggara.

Borobudur di Era Modern

Kini, Borobudur menjadi destinasi wisata budaya dan spiritual yang dikunjungi jutaan wisatawan dari seluruh dunia setiap tahunnya. Tak hanya menjadi daya tarik pariwisata, candi ini juga menjadi pusat kegiatan keagamaan, terutama pada perayaan Waisak, hari suci umat Buddha untuk memperingati kelahiran, pencerahan, dan wafatnya Sang Buddha.

Selain nilai sejarah dan spiritual, Borobudur juga menjadi simbol kebanggaan nasional Indonesia. Candi ini menggambarkan kejayaan peradaban masa lalu yang mampu melahirkan karya arsitektur yang tidak hanya megah secara fisik, tetapi juga kaya akan makna filosofis.

Penutup

Candi Borobudur adalah warisan luar biasa yang mencerminkan kecanggihan peradaban Nusantara dalam bidang seni, arsitektur, dan spiritualitas. Dengan menggabungkan unsur ajaran Buddha Mahayana, Tantrayana, dan filsafat Yogacara, Borobudur menjadi tempat kontemplasi dan pembelajaran bagi siapa pun yang mengunjunginya.

Lebih dari sekadar bangunan batu, Borobudur adalah refleksi kebijaksanaan masa lalu yang masih relevan hingga hari ini. Ia mengajarkan bahwa pencarian makna hidup dan kedamaian sejati adalah perjalanan yang bisa dimulai dari memahami diri sendiri dan dunia di sekitar kita.

Pendidikan Susilo Bambang Yudhoyono: Akademik dan Militer

Susilo Bambang Yudhoyono, yang lebih dikenal dengan inisial SBY, adalah Presiden Republik Indonesia keenam yang menjabat selama dua periode, dari tahun 2004 hingga 2014. Sebelum menjadi pemimpin negara, SBY memiliki latar belakang pendidikan yang kuat, baik dalam bidang akademik maupun militer. Perjalanan pendidikannya tidak hanya membentuk karakter kepemimpinannya, tetapi juga menjadi landasan dalam mengambil kebijakan selama masa pemerintahannya.

Pendidikan Susilo Bambang Yudhoyono: Akademik dan Militer

SBY lahir pada 9 September 1949 di Pacitan, Jawa Timur. Ia menghabiskan masa kecilnya di kota kelahirannya dan mendapatkan pendidikan dasar di SD Negeri Pacitan. Setelah menyelesaikan sekolah dasar, ia melanjutkan ke SMP Negeri 1 Pacitan, di mana ia mulai menunjukkan minat dalam bidang kepemimpinan dan disiplin yang tinggi.

Setelah lulus dari SMP, SBY melanjutkan pendidikan menengahnya di SMA Negeri 1 Pacitan. Di sinilah ia semakin menonjol sebagai siswa yang cerdas dan berprestasi. Selain unggul dalam bidang akademik, ia juga aktif dalam berbagai kegiatan ekstrakurikuler, termasuk organisasi kepemimpinan sekolah. Ketertarikannya terhadap dunia militer mulai muncul pada masa ini, yang kemudian membawanya ke akademi militer.

Akademi Militer dan Karier Militer

Setelah menyelesaikan pendidikan menengahnya pada tahun 1968, SBY memilih untuk melanjutkan pendidikannya ke Akademi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (AKABRI) di Magelang, Jawa Tengah. Keputusan ini sejalan dengan cita-citanya untuk menjadi seorang prajurit yang mengabdi kepada negara.

Di AKABRI, SBY dikenal sebagai taruna yang cerdas, disiplin, dan memiliki jiwa kepemimpinan yang kuat. Ia menyelesaikan pendidikan militernya pada tahun 1973 dengan predikat lulusan terbaik, yang membuatnya mendapatkan penghargaan Adhi Makayasa. Penghargaan ini diberikan kepada lulusan terbaik di setiap angkatan AKABRI yang menunjukkan prestasi akademik, kepemimpinan, serta keterampilan militer yang luar biasa.

Setelah lulus dari AKABRI, karier militernya terus berkembang pesat. Ia mengemban berbagai posisi strategis dalam militer, termasuk di Batalyon Infanteri 330 Kostrad dan Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat (Kostrad). Selama bertugas, ia juga mendapatkan kesempatan untuk melanjutkan pendidikan militernya di luar negeri.

Pendidikan Militer Lanjutan di Dalam dan Luar Negeri

SBY mendapatkan berbagai pelatihan dan pendidikan militer baik di dalam negeri maupun luar negeri. Beberapa pendidikan lanjutan yang ditempuhnya antara lain:

U.S. Army Infantry Officer Advanced Course – Amerika Serikat (1975-1976)

Dalam kursus ini, SBY mempelajari strategi dan taktik militer tingkat lanjut.

Ia juga mendapatkan pengalaman dalam manajemen tempur dan kepemimpinan militer.

U.S. Army Command and General Staff College – Amerika Serikat (1991)

Program ini membekali SBY dengan pengetahuan dalam bidang strategi pertahanan, keamanan global, dan kebijakan militer.

Ia juga memperdalam pemahamannya tentang geopolitik dan hubungan internasional.

Sekolah Staf dan Komando Angkatan Darat (SESKOAD) – Indonesia

Pendidikan ini merupakan jenjang penting dalam karier perwira tinggi militer.

Di SESKOAD, SBY semakin mengasah keterampilan dalam perencanaan strategis dan kepemimpinan.

National Defense University – Amerika Serikat

Di sini, SBY mendapatkan pendidikan dalam bidang pertahanan nasional dan kebijakan keamanan global.

Pendidikan militer yang ditempuhnya membentuk perspektifnya dalam melihat isu-isu pertahanan dan keamanan nasional, yang kelak sangat berpengaruh dalam kepemimpinannya sebagai presiden.

Pendidikan Pascasarjana dan Gelar Akademik

Selain memiliki latar belakang militer yang kuat, SBY juga memiliki gelar akademik di bidang sosial dan politik. Ia menyelesaikan pendidikan pascasarjananya di Institut Pertanian Bogor (IPB) dengan gelar Magister Administrasi Publik (M.AP.).

Setelah itu, ia melanjutkan studinya hingga meraih gelar Doktor (Dr.) di Universitas Gadjah Mada (UGM) dalam bidang ekonomi dan kebijakan publik. Disertasinya membahas kebijakan ekonomi dan pembangunan nasional, yang menjadi dasar bagi banyak kebijakan ekonominya saat menjabat sebagai presiden.

Karier Akademik dan Kepemimpinan Nasional

Setelah menyelesaikan pendidikan militernya dan meraih gelar akademik tinggi, SBY juga aktif dalam dunia akademik. Ia pernah menjadi dosen tamu di berbagai universitas dan sering memberikan kuliah tentang kepemimpinan, kebijakan publik, serta strategi pertahanan nasional.

Kariernya di dunia politik dimulai ketika ia diangkat sebagai Menteri Pertambangan dan Energi pada era pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid. Ia kemudian menjadi Menteri Koordinator Politik dan Keamanan pada era Presiden Megawati Soekarnoputri. Puncak karier politiknya terjadi pada tahun 2004 ketika ia terpilih sebagai Presiden Republik Indonesia dalam pemilu langsung pertama di Indonesia. Ia kembali terpilih untuk periode kedua pada tahun 2009.

Kesimpulan

Pendidikan yang ditempuh oleh Susilo Bambang Yudhoyono membentuknya sebagai pemimpin yang memiliki wawasan luas dalam bidang militer, kebijakan publik, dan strategi nasional. Dengan latar belakang akademik yang kuat dan pengalaman militer yang luas, ia mampu menjalankan kepemimpinannya sebagai Presiden Indonesia selama dua periode, membawa berbagai kebijakan dalam bidang ekonomi, pertahanan, dan demokrasi.

Perjalanan pendidikannya dari sekolah dasar di Pacitan hingga meraih gelar doktor di UGM menunjukkan dedikasi dan tekadnya dalam mengejar ilmu. Selain itu, pengalaman pendidikannya di luar negeri memberikan perspektif global yang membantunya dalam mengambil kebijakan yang berdampak besar bagi Indonesia.

Pendidikan B. J. Habibie: Perjalanan Akademik dan Teknologi

Pendidikan B. J. Habibie: Perjalanan Akademik dan Teknologi

Bacharuddin Jusuf Habibie, atau lebih dikenal sebagai B. J. Habibie, merupakan salah satu tokoh paling berpengaruh dalam sejarah Indonesia. Selain dikenal sebagai presiden ketiga Republik Indonesia, ia juga merupakan seorang ilmuwan dan teknokrat yang memberikan kontribusi besar dalam bidang teknologi penerbangan. Pendidikan yang ditempuh oleh Habibie menjadi salah satu faktor utama yang membentuk pemikiran serta keahliannya dalam dunia industri dan inovasi.

Pendidikan B. J. Habibie: Perjalanan Akademik dan Teknologi

B. J. Habibie lahir pada 25 Juni 1936 di Parepare, Sulawesi Selatan. Sejak kecil, ia sudah menunjukkan ketertarikan terhadap ilmu pengetahuan, terutama dalam bidang matematika dan fisika. Pendidikan dasarnya ditempuh di berbagai sekolah di Indonesia hingga akhirnya ia melanjutkan pendidikan menengahnya di Sekolah Menengah Atas (SMA) Kristen Dago, Bandung. Selama masa sekolahnya, Habibie dikenal sebagai siswa yang cerdas dan memiliki minat besar dalam ilmu teknik serta teknologi.

Melanjutkan Pendidikan ke Jerman

Setelah menyelesaikan pendidikan menengahnya di Indonesia, Habibie melanjutkan studinya ke Jerman dengan beasiswa dari pemerintah Indonesia pada era Presiden Soekarno. Ia diterima di Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule (RWTH) Aachen, sebuah universitas teknik terkemuka di Jerman, untuk mendalami bidang teknik mesin dengan spesialisasi konstruksi pesawat terbang.

Di Jerman, ia belajar dengan tekun dan menunjukkan prestasi akademik yang luar biasa. Selama kuliah, ia sering menghabiskan waktu di laboratorium untuk meneliti dan mengembangkan berbagai teknologi penerbangan. Dedikasinya dalam dunia akademik membuatnya berhasil menyelesaikan gelar Diplom-Ingenieur (setara Sarjana S1) dalam waktu yang relatif cepat.

Pendidikan Pascasarjana dan Gelar Doktor

Setelah memperoleh gelar sarjana, Habibie melanjutkan studinya hingga ke jenjang doktoral di universitas yang sama. Di tingkat ini, ia semakin mendalami teknologi penerbangan, terutama dalam bidang konstruksi dan desain pesawat. Ia meneliti tentang aerodinamika dan struktur pesawat terbang, yang menjadi dasar bagi banyak inovasi dalam industri dirgantara.

Pada tahun 1965, B. J. Habibie berhasil meraih gelar Doktor Ingenieur (Dr.-Ing.) di bidang teknik penerbangan dengan predikat summa cum laude. Gelar ini menunjukkan bahwa ia lulus dengan nilai yang sangat memuaskan dan diakui sebagai salah satu ilmuwan berbakat di bidangnya. Penelitiannya mengenai teori crack progression dalam material pesawat menjadi salah satu karya ilmiah yang berpengaruh dalam dunia teknik penerbangan.

Kontribusi Habibie dalam Dunia Pendidikan dan Teknologi

Setelah menyelesaikan pendidikannya di Jerman, Habibie tidak hanya berkarier sebagai ilmuwan tetapi juga berkontribusi dalam dunia pendidikan dan teknologi di Indonesia. Berikut beberapa kontribusinya:

Pengembangan Industri Dirgantara Indonesia

Habibie diangkat menjadi Direktur Utama Industri Pesawat Terbang Nusantara (IPTN) (sekarang PT Dirgantara Indonesia).

Ia berperan dalam pengembangan pesawat N-250 Gatotkaca, yang menjadi pesawat buatan Indonesia pertama.

Menjabat sebagai Menteri Riset dan Teknologi

Pada tahun 1978, ia ditunjuk sebagai Menteri Riset dan Teknologi di bawah pemerintahan Presiden Soeharto.

Ia berperan dalam mendorong inovasi dan riset dalam berbagai bidang teknologi di Indonesia.

Pendidikan dan Pengembangan SDM

Habibie mendukung pengiriman mahasiswa Indonesia untuk belajar ke luar negeri agar dapat mengembangkan teknologi di dalam negeri.

Ia mendirikan The Habibie Center, sebuah lembaga riset dan kajian strategis dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, serta demokrasi.

Habibie Sebagai Presiden dan Peranannya dalam Pendidikan

Pada tahun 1998, B. J. Habibie diangkat sebagai Presiden Republik Indonesia menggantikan Soeharto yang mengundurkan diri. Selama menjabat, ia berusaha memperbaiki sistem pendidikan di Indonesia dengan beberapa kebijakan, antara lain:

Meningkatkan akses pendidikan tinggi melalui program beasiswa.

Memajukan riset dan inovasi di perguruan tinggi.

Mendorong modernisasi pendidikan berbasis teknologi.

Namun, masa kepemimpinan Habibie sebagai presiden berlangsung singkat. Ia hanya menjabat hingga tahun 1999 dan kemudian digantikan oleh Abdurrahman Wahid (Gus Dur) setelah hasil Pemilu 1999 yang diselenggarakan oleh MPR.

Kesimpulan

Pendidikan B. J. Habibie merupakan salah satu faktor utama yang membentuknya sebagai seorang ilmuwan dan pemimpin. Perjalanannya dari sekolah dasar hingga menyelesaikan pendidikan doktoral di Jerman menunjukkan dedikasi dan kecintaannya terhadap ilmu pengetahuan. Selain berkontribusi dalam dunia pendidikan, ia juga berperan besar dalam pengembangan industri teknologi dan dirgantara Indonesia. Meskipun masa kepemimpinannya sebagai presiden relatif singkat, warisannya dalam bidang ilmu pengetahuan dan pendidikan masih terasa hingga kini dan menjadi inspirasi bagi generasi muda Indonesia.

Pendidikan Zaman Soekarno: Sistem Pengaruh Perkembangannya

Pendidikan Zaman Soekarno: Sistem Pengaruh Perkembangannya

Pendidikan di Indonesia pada masa Soekarno mengalami berbagai perubahan yang signifikan, baik sebelum maupun setelah kemerdekaan. Soekarno sendiri merupakan tokoh yang memiliki latar belakang pendidikan yang kuat, meskipun di masa kecilnya ia harus menghadapi sistem pendidikan kolonial yang membatasi akses bagi pribumi. Kebijakan pendidikan di era kepemimpinannya juga menjadi bagian penting dalam membangun identitas bangsa serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia.

Pendidikan Zaman Soekarno: Sistem Pengaruh Perkembangannya

Sejak kecil, Soekarno telah menunjukkan ketertarikan yang besar terhadap ilmu pengetahuan. Pendidikan awalnya dimulai di sekolah dasar milik Belanda, yakni Europeesche Lagere School (ELS), yang kala itu hanya diperuntukkan bagi anak-anak keturunan Eropa dan elite pribumi. Soekarno menempuh pendidikan di sekolah ini hingga kelas lima, sebelum akhirnya melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi.

Setelah menyelesaikan pendidikan dasar, Soekarno melanjutkan ke Hogere Burger School (HBS) Surabaya, salah satu sekolah menengah elit yang menyediakan pendidikan berbasis sistem Belanda. Di sini, ia semakin mengasah kemampuan intelektualnya, terutama dalam bidang politik dan ilmu sosial. Soekarno kemudian melanjutkan pendidikannya ke Technische Hoogeschool te Bandoeng (sekarang Institut Teknologi Bandung atau ITB) dan meraih gelar insinyur pada tahun 1926. Pengalaman akademisnya membentuk pola pikir kritisnya dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia.

Sistem Pendidikan pada Masa Kolonial

Pada masa pemerintahan kolonial Belanda, sistem pendidikan di Indonesia sangat diskriminatif. Pendidikan yang layak hanya bisa diakses oleh orang-orang Eropa dan sebagian kecil pribumi dari golongan bangsawan atau keluarga terpandang. Beberapa jenis sekolah yang ada pada masa itu meliputi:

Europeesche Lagere School (ELS) – Sekolah dasar untuk anak-anak Eropa dan pribumi dari kalangan elite.

Hollandsch-Inlandsche School (HIS) – Sekolah dasar untuk anak-anak pribumi yang mampu secara ekonomi.

Meer Uitgebreid Lager Onderwijs (MULO) – Sekolah menengah pertama bagi kaum pribumi yang berprestasi.

Algemene Middelbare School (AMS) – Sekolah menengah atas yang hanya bisa diakses oleh kelompok tertentu.

Technische Hoogeschool te Bandoeng – Salah satu perguruan tinggi teknik yang menjadi tempat Soekarno menempuh pendidikan tinggi.

Sistem ini menghambat akses pendidikan bagi mayoritas masyarakat pribumi, menyebabkan ketimpangan sosial yang cukup tajam di era kolonial.

Pendidikan di Masa Kepemimpinan Soekarno

Setelah Indonesia merdeka pada 1945, Presiden Soekarno berupaya mengubah sistem pendidikan yang sebelumnya bersifat diskriminatif menjadi lebih inklusif dan berorientasi pada pembangunan nasional. Beberapa kebijakan penting dalam pendidikan yang diterapkan di masa kepemimpinannya antara lain:

Wajib Belajar bagi Seluruh Anak Indonesia

Pemerintah mulai memperkenalkan kebijakan wajib belajar guna meningkatkan angka partisipasi sekolah.

Pendidikan dasar menjadi lebih terbuka bagi semua lapisan masyarakat.

Pembentukan Identitas Nasional melalui Pendidikan

Kurikulum pendidikan diubah untuk lebih menekankan sejarah perjuangan bangsa dan nasionalisme.

Pendidikan moral dan kebangsaan menjadi bagian penting dalam kurikulum sekolah.

Pendirian Universitas dan Lembaga Pendidikan Tinggi

Pada masa Soekarno, didirikan berbagai universitas negeri seperti Universitas Indonesia, Universitas Gadjah Mada, dan Universitas Airlangga.

Lembaga-lembaga ini bertujuan untuk mencetak generasi intelektual yang akan membangun Indonesia pasca-kemerdekaan.

Kebijakan Pengiriman Mahasiswa ke Luar Negeri

Pemerintah mulai mengirimkan mahasiswa Indonesia ke berbagai negara untuk memperdalam ilmu dalam berbagai bidang.

Beasiswa diberikan kepada siswa berprestasi guna meningkatkan kualitas tenaga ahli Indonesia.

Penguatan Bahasa Indonesia sebagai Bahasa Pendidikan

Bahasa Indonesia mulai digunakan sebagai bahasa pengantar dalam dunia pendidikan.

Hal ini bertujuan untuk menyatukan keberagaman budaya dan bahasa di Indonesia.

Tantangan Pendidikan di Masa Soekarno

Meskipun berbagai kebijakan pendidikan diterapkan di era kepemimpinan Soekarno, terdapat beberapa tantangan yang menghambat perkembangan pendidikan nasional, di antaranya:

Keterbatasan Infrastruktur Pendidikan – Banyak daerah yang belum memiliki fasilitas pendidikan yang memadai.

Kendala Ekonomi – Krisis ekonomi yang terjadi membuat anggaran pendidikan belum bisa dialokasikan secara optimal.

Kesenjangan Pendidikan antara Kota dan Desa – Akses pendidikan di daerah terpencil masih terbatas dibandingkan dengan di kota-kota besar.

Politik dan Ideologi – Beberapa kebijakan pendidikan saat itu mendapat kritik karena dianggap terlalu berorientasi pada ideologi tertentu.

Dampak Pendidikan di Era Soekarno terhadap Indonesia

Terlepas dari berbagai tantangan yang dihadapi, kebijakan pendidikan di era Soekarno memberikan dampak positif terhadap perkembangan bangsa. Beberapa pengaruhnya meliputi:

Meningkatnya Kesadaran Nasionalisme – Pendidikan dijadikan sebagai alat untuk membangun semangat nasionalisme di kalangan generasi muda.

Munculnya Intelektual dan Pemikir Bangsa – Banyak lulusan perguruan tinggi yang kemudian menjadi pemimpin di berbagai bidang.

Perkembangan Pendidikan Tinggi – Universitas dan lembaga pendidikan yang didirikan di era Soekarno masih eksis hingga kini dan menjadi pusat pendidikan unggulan di Indonesia.

Kesimpulan

Pendidikan di era Soekarno mengalami berbagai perubahan signifikan, baik dalam hal akses, kurikulum, maupun kebijakan yang diterapkan. Dari pengalaman pribadinya yang sempat merasakan sistem pendidikan kolonial yang diskriminatif, Soekarno berusaha menciptakan sistem pendidikan yang lebih inklusif dan berorientasi pada pembangunan nasional. Meskipun masih menghadapi berbagai tantangan, kebijakan pendidikan di masa kepemimpinannya telah menjadi fondasi bagi perkembangan dunia pendidikan di Indonesia saat ini.

Bea Cukai: Pusat Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Kepabeanan

Bea Cukai: Pusat Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Kepabeanan

Pendidikan dalam bidang bea dan cukai merupakan aspek krusial dalam membentuk tenaga profesional yang memiliki pemahaman mendalam terkait kepabeanan dan peraturan perpajakan internasional. Di Indonesia, pendidikan bea cukai dikelola melalui Pusat Pendidikan dan Pelatihan Bea dan Cukai (Pusdiklat Bea dan Cukai), yang bertanggung jawab dalam menyiapkan sumber daya manusia berkualitas untuk menjalankan tugas dalam bidang kepabeanan dan cukai secara efektif dan efisien.

Bea Cukai: Pusat Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Kepabeanan

Pusat Pendidikan dan Pelatihan Bea dan Cukai (Pusdiklat Bea Cukai) merupakan institusi yang berperan dalam memberikan pendidikan, pelatihan, serta pengembangan kompetensi bagi aparatur Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) di Indonesia. Lembaga ini bertugas melatih dan mengembangkan tenaga ahli di bidang kepabeanan dan cukai guna meningkatkan efisiensi serta efektivitas pengawasan arus barang lintas batas negara.

Tujuan Pendidikan dan Pelatihan Bea Cukai

Pendidikan dan pelatihan bea cukai memiliki beberapa tujuan utama, antara lain:

Meningkatkan Kompetensi SDM – Menyediakan pelatihan teknis dan administratif bagi aparatur DJBC untuk memastikan mereka memiliki keterampilan yang diperlukan dalam menjalankan tugas.

Memahami Regulasi Kepabeanan dan Cukai – Memberikan pemahaman mendalam tentang peraturan kepabeanan, cukai, serta perdagangan internasional.

Mengembangkan Kemampuan Teknologi dan Analisis Data – Mengadaptasi penggunaan teknologi digital dalam sistem kepabeanan modern.

Menjaga Keamanan dan Kepatuhan Perdagangan Internasional – Melatih petugas dalam mengidentifikasi serta mencegah praktik perdagangan ilegal dan penyelundupan.

Meningkatkan Integritas dan Profesionalisme – Membentuk aparatur yang memiliki etika kerja tinggi serta berintegritas dalam menjalankan tugas negara.

Jenjang Pendidikan dan Pelatihan Bea Cukai

Pendidikan dalam bidang bea dan cukai mencakup berbagai jenjang pelatihan, mulai dari pendidikan dasar hingga pelatihan lanjutan bagi pejabat tinggi di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

1. Pendidikan Dasar Bea Cukai

Pendidikan ini diberikan kepada calon pegawai bea cukai yang baru bergabung dalam institusi. Materi yang diajarkan meliputi:

Pengantar kepabeanan dan cukai

Regulasi dasar perdagangan internasional

Sistem tarif dan klasifikasi barang

Prosedur kepabeanan ekspor dan impor

2. Pendidikan Keahlian dan Spesialisasi

Setelah menyelesaikan pendidikan dasar, pegawai dapat mengikuti pelatihan lanjutan yang berfokus pada keahlian tertentu, seperti:

Manajemen Risiko Kepabeanan – Melatih pegawai dalam mengidentifikasi risiko dalam arus perdagangan barang.

Penyidikan dan Penindakan – Mempelajari teknik investigasi untuk mencegah penyelundupan dan pelanggaran bea cukai.

Audit Kepabeanan – Mengembangkan kemampuan dalam melakukan pemeriksaan dan pengawasan pajak bea cukai.

Analisis Data Kepabeanan – Memanfaatkan teknologi dan data dalam meningkatkan pengawasan perdagangan.

3. Pendidikan Kepemimpinan Bea Cukai

Bagi pegawai yang telah berpengalaman, terdapat pelatihan kepemimpinan untuk menyiapkan mereka menjadi pemimpin dalam lingkungan DJBC. Program ini mencakup:

Manajemen organisasi kepabeanan

Strategi pengawasan bea cukai

Peran kepabeanan dalam ekonomi global

Kurikulum Pelatihan di Pusdiklat Bea Cukai

Pendidikan dan pelatihan yang diberikan oleh Pusdiklat Bea Cukai meliputi berbagai aspek penting dalam sistem kepabeanan, di antaranya:

Klasifikasi Barang dan Tarif Bea Masuk – Mempelajari cara menentukan tarif bea cukai berdasarkan jenis barang yang diimpor dan diekspor.

Sistem Perizinan dan Regulasi Kepabeanan – Memahami prosedur perizinan untuk barang yang masuk dan keluar dari Indonesia.

Pencegahan dan Penegakan Hukum dalam Kepabeanan – Mempelajari cara mengidentifikasi dan menindak pelanggaran kepabeanan.

Manajemen Logistik dan Supply Chain – Mengembangkan keterampilan dalam mengelola alur distribusi barang lintas batas negara.

Keamanan Perdagangan Internasional – Menjaga kepatuhan dalam perdagangan global guna mencegah penyelundupan dan pelanggaran aturan internasional.

Prospek Karier dalam Bidang Bea Cukai

Lulusan pendidikan bea cukai memiliki peluang karier yang luas di sektor pemerintahan maupun swasta. Beberapa posisi yang dapat dijalankan antara lain:

Pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) – Bekerja sebagai petugas bea cukai di berbagai pelabuhan dan perbatasan negara.

Ahli Kepabeanan dan Logistik – Bertanggung jawab dalam pengelolaan ekspor-impor di perusahaan multinasional.

Konsultan Kepabeanan dan Perdagangan Internasional – Memberikan bimbingan terkait regulasi bea cukai bagi pelaku bisnis.

Penyelidik dan Auditor Bea Cukai – Melakukan pemeriksaan terhadap kepatuhan pajak dan peraturan perdagangan.

Pengelola Kepatuhan Perdagangan di Perusahaan Ekspor-Impor – Memastikan kepatuhan terhadap peraturan kepabeanan bagi perusahaan yang bergerak dalam perdagangan internasional.

Kesimpulan

Pendidikan dan pelatihan dalam bidang bea cukai sangat penting untuk memastikan aparat kepabeanan memiliki keterampilan dan pengetahuan yang cukup dalam mengelola perdagangan internasional. Pusat Pendidikan dan Pelatihan Bea dan Cukai (Pusdiklat Bea Cukai) bertanggung jawab dalam menyelenggarakan pelatihan bagi calon pegawai dan pejabat DJBC agar mereka mampu menjalankan tugas dengan profesionalisme tinggi. Dengan berbagai jenjang pendidikan yang tersedia, lulusan program ini memiliki prospek karier yang luas, baik di sektor pemerintahan maupun swasta. Keahlian dalam kepabeanan dan cukai menjadi sangat relevan dalam era globalisasi, di mana perdagangan internasional terus berkembang pesat.